第三节 扩大再生产

在扩大再生产条件下,剩余价值除了用于资本家消费外,还用于扩大再生产,也即追加不变资本和可变资本。相应的,可以将三部分的价值构成分成五部分:

I_c+I_v+I_m=I_c+I_v+I_{\Delta c}+I_{\Delta v}+I_{m/x}=I

其中 I_{∆c} 表示追加的不变资本,I_{∆v} 表示追加的可变资本,I_{m/x} 表示资本家的消费,包括必需品和奢侈品的消费,x 是一个大于一的系数,表示 I_{m/x} 小于 I_{m}。三部分之和即为剩余价值 I_{m}。

相应的,对上面五部分价值进行分析。从生产角度,上述五部分价值都表示生产出来的机器、设备、原料等。从消费角度,I_{c} 和 I_{∆c} 表示补偿第一部类不变资本和扩大再生产追加生产资料投资部分,消费也是在第一部类内部的;I_{v}、I_{∆v} 和 I_{m/x} 分别表示第一部类工人工资、扩大再生产追加的工人工资部分和第一部类自己的消费,这三部分消费是在第二部类,属于跨部类交易。

第二部类的五部分价值为:

II_c+II_v+II_{\Delta c}+II_{\Delta v}+II_{m/x}=II

对于第二部类,从生产角度,上述五部分价值都表示生产出来的消费品。从消费角度,II_{v}、II_{∆v} 和 II_{m/x} 分别表示第二部类工人工资、扩大再生产追加的工人工资部分和第二部类自己的消费,这三部分消费是在第二部类内部;II_{c} 和 II_{∆c} 表示补偿第二部类不变资本和扩大再生产追加生产资料投资部分,消费是在第一部类,属于跨部类交易。

因此,两大部类扩大再生产的平衡关系为:

I_v+I_{\Delta v}+I_{m/x}=II_c+II_{\Delta c}

同样的,也可以分别通过全社会生产资料的生产等于生产资料的消费、全社会生活资料的生产等于生活资料的消费来推导出上述关系。

生产资料的生产和生产资料的消费平衡,为:

I_c+I_v+I_{\Delta c}+I_{\Delta v}+I_{m/x}=I_c+I_{\Delta c}+II_c+II_{\Delta c}

推导出:

I_v+I_{\Delta v}+I_{m/x}=II_c+II_{\Delta c}

生活资料的生产和生活资料的消费平衡,为:

II_c+II_v+II_{\Delta c}+II_{\Delta v}+II_{m/x}=I_v+I_{\Delta v}+I_{m/x}+II_v+II_{\Delta v}+II_{m/x}

同样可以推导出:

II_c+II_{\Delta c}=I_v+I_{\Delta v}+I_{m/x}

上式左边部分 I_{m/x} 代表着资本家用于必需品和奢侈品的消费,这部分在全社会中占比很小,可以忽略。资本家的剩余价值主要是用于扩大再生产的,而不是用于消费的。中国的资本家也是同样,尽管有很多人很奢侈,但消费只占其中一小部分,多数剩余价值仍然用于各类投资,扩大经营规模。个别资本家的消费规模绝对量很大,但相对量很小,因为资本家始终是少数,资本主义社会的消费是靠大多数穷人拉动起来的,而不是靠富人拉动的。

因此,忽略掉 I_{m/x},可以发现左边是第一部类的可变资本与追加的可变资本,右边是第二部类的不变资本与追加的不变资本。也即第二部类扩大再生产取决于第一部类工人工资和工资增量。如果第一部类的工人工资总额停止增长,第二部类无法实现生产资料的补偿,扩大再生产无法维持。

第一部类工人工资和追加工人工资增长主要来自两个方面:一是工资标准不断提高,如果工人同资方谈判能力比较强,工会通过集体协商保障工资同资方利润、社会经济同步增长;二是工资标准比较低,但工人数量在不断增长,尤其是城镇化、工业化的快速发展时期,农民大量进入城市,也会导致第一部类工资总量增加。因此,在一般情况下,如果两极分化程度比较大,全社会消费能力有限,很难实现长时间持续增长,拉美化就是典型案例;但有例外情况,如果处于快速工业化阶段,农民工大量进城,即便两极分化,城市消费市场也会迅速增加,资本仍然可以长期持续快速增长,中国和日本工业化时期都是典型案例。

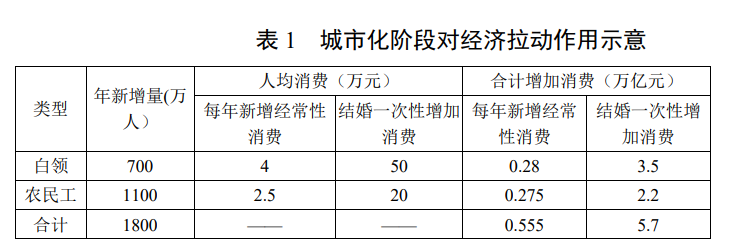

目前步入工作年龄人口的同龄人,大约是 90 年代末出生的,每年同龄人按 1800 万计算,简化分类,假定其中 700 万为大学生,1100 万为农民工。在农村,农民的消费量是很少的,自己种、自己吃,消费再多对市场也没什么贡献,一年需要花钱支出的消费假定是 5000 元。按 2017 年统计局的监测调查报告,外出农民工月工资为 3800 元,假定每月消费 2500 元(包括房租、吃穿、交友等在内)每年是 3 万元,相应的农民工进城的新增消费量就是 2.5 万元,1100 万农民工进城就会逐年增加 2750亿元消费;大学生原消费量假定一年为 3 万元,在城市定居后,支付房租、养育孩子等费用,假定消费增长为 7 万元,人均新增消费 4 万元,700 万大学毕业生逐年增加消费 2800 亿元。新生代农民工结婚一般都需要在老家的县城或小城市买房,假定买房买车的总花费是人均 20 万(两人一户 40 万,包括一套房、一辆车、家用电器、装修等费用),1100 万农民工总消费一次性增加 2.2 万亿元;大学生结婚一般都是在城市里买房,假定结婚的消费总花费是人均 50 万(两人一户 100 万,如果是一二线城市还不止这个费用),700 万大学生总消费一次性增加 3.5 万亿元。也即一次性新增消费 5.7 万亿元,每年都会增加消费 5550 亿元,两者合计相当于 80 万亿 GDP 的 7.8%。由此可见,在城市化阶段和人口红利释放的时期,大量人口涌入城市,对经济的拉动作用是很大的。

如果多数家庭都没有买房,对经济的拉动作用是很强的。实际上,现在多数白领和农民工家庭都已经买房了,真实城市化已接近尾声,能进城的都进城了,年轻人的父母也都已经有房子了,拉动作用自然而然就降下来了。三四线城市和城镇的房子 2009—2013 年四万亿计划和 2016—2017 年棚改货币化先后两轮大幅上涨,该买房的都已经买房了。